ここで解説している国家試験の過去問は一般財団法人 動物看護師統一認定機構HPを参考にしていますので、各自で過去問内容を確認したうえでご覧ください。

今回は第1回愛玩動物看護師国家試験、必須問題の第11~20問の解説をしていきます。

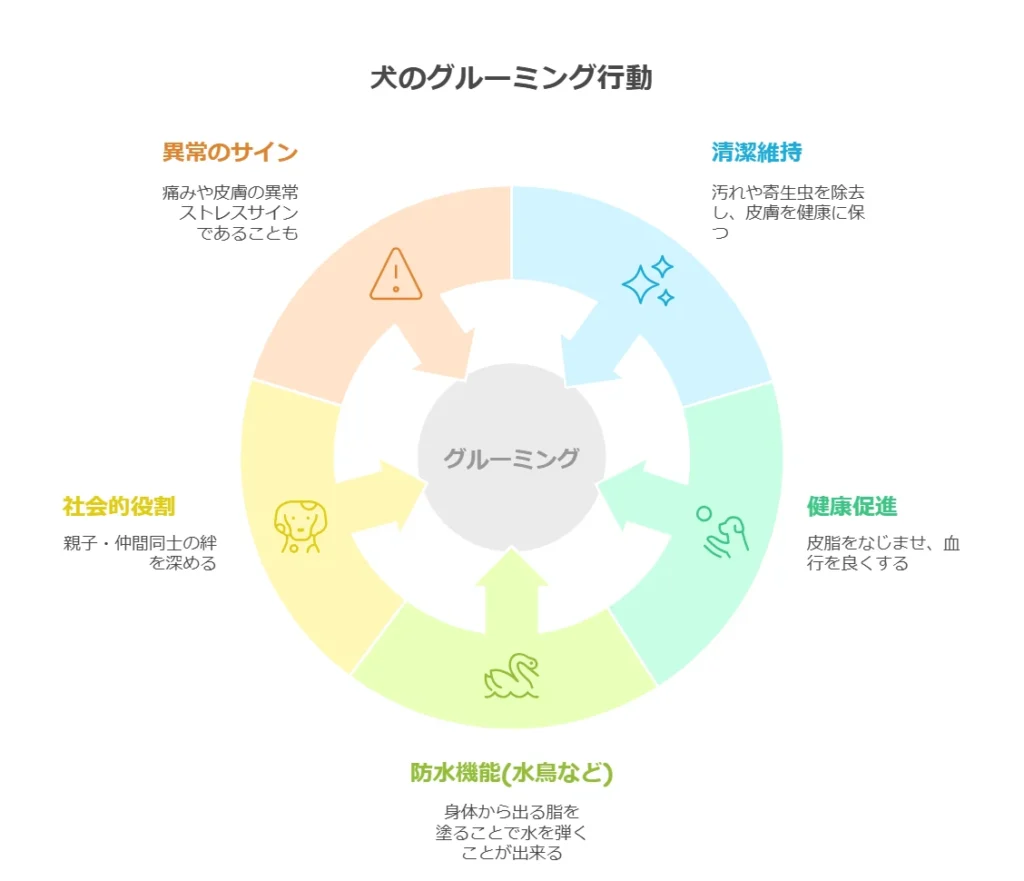

問11 身づくろい行動

問11 解説です↓

身づくろい行動は別名グルーミングといわれます。グルーミングをする動物は色々いますが、最も身近な動物だと猫がわかりやすいでしょうか🐈自分で自分の身体を舐めていますね。猫の舌は棘のようにザラザラとしているので、身体を舐めることでブラッシングのように毛づくろいが出来ます👅

このようにグルーミングとは自分の身体を舐めたりしてキレイにする行動ではあるのですが、それ以外にも色々な役割があります。

このように、グルーミングには動物により様々な意味合いがあるんですね。

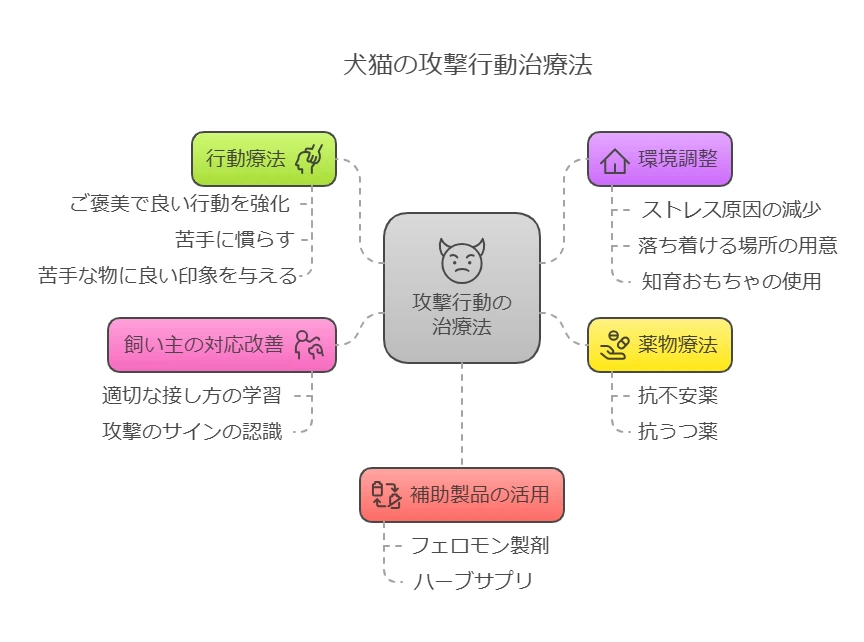

問12 攻撃行動治療法

問12 解説です↓

愛犬や愛猫が突然怒ったり噛みついたりして、驚いたという飼い主さんからの相談はよくあります🐈動物たちにも理由があり、攻撃的な行動の裏には不安やストレスが隠れていることも🙄

相談を受けた時に、トレーナーさんを紹介しておしまいにするのではなく、その家庭にあった選択肢を提案していく事も私達の大事な役割です💡

問13 脂溶性ビタミン。

問13 解説です↓

脂溶性ビタミンは、これら、たった4種類です。

これらは身体にとって必要不可欠なものではありますが、取りすぎても良くないものになります🫢

ちなみに、これ以外のビタミンは水溶性ビタミンと呼ばれるもので、名称の通り、水に溶けやすいビタミンとなっていて、必要以上に摂取しても尿と一緒に体外に出ていくことが多く、過剰摂取が問題になることはあまりないビタミンになります。

問14 ウサギの品種

問14 解説です↓

ペットとして代表的なウサギの品種をまとめましたので参考にしてください🐰↓

ウサギは臭いが強くなく、鳴き声もあまり大きくないので犬猫の次に人気のある動物です。ウサギの来院数は増加傾向にありますので、知識を入れておくと就職出来る病院の幅も広がります。

今回の解答の部分にも記載したヒマラヤンについても画像をのせておきます。

猫もうさぎも、どちらもヒマラヤンは白と黒で、耳と鼻周りが黒くなっているのが特徴です。

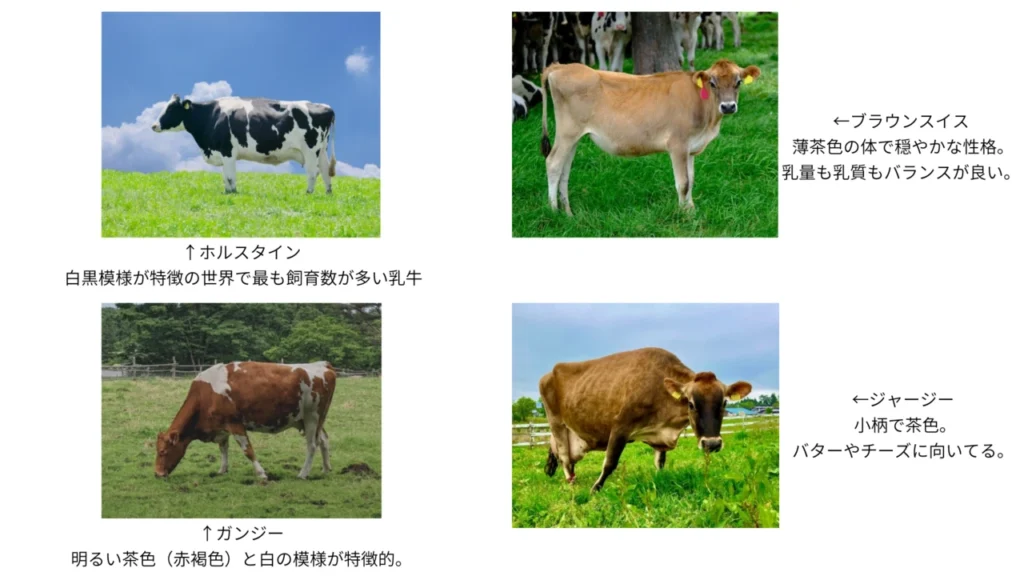

問15 牛の品種でないのはどれか。

問15 解説です↓

牛は動物病院で見ることはあまりありませんが、動物に関係する仕事をする立場として、最低限の知識は持っておきましょう。特にホルスタインやジャージーなどの品種は動物に関係ない仕事をしている方でも知っている知識ですので、知っておきましょうね🐮

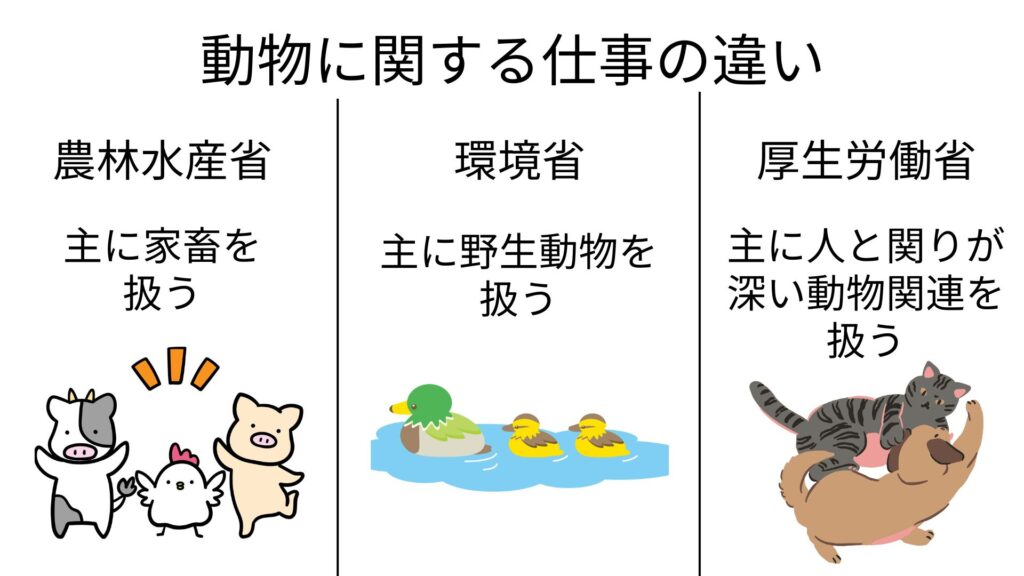

問16 所管する機関

問16 解説です↓

動物関連の行政機関は色々ありますが、役割など覚えるのは難しいですよね。

まずは行政機関の役割について、ざっくりと分けてみましたので、これを基準にして考えてみると分かりやすいかと思います。

上の図を参考に狂犬病予防法について、ざっくり簡単に説明するとこんな感じです。↓

・厚生労働省…狂犬病予防法を所管。管理しているところ。人に狂犬病がうつらないように管理する。

・農林水産省…狂犬病予防法を守ってもらうために動いてる。狂犬病が海外から入ってこないように検疫を指示するなど。日本国内の動物に狂犬病がうつらないように管理する。

・市町村…飼い犬に狂犬病注射を打った証明書を飼い主に出してもらうところ。住民の一番近くで実際に動く役割をする。

狂犬病は日本にとって重要な感染症なので、試験においても重要事項です🐶

ちなみに狂犬病予防法についてはこちらの厚生労働省のページに載っていますので詳しく知りたい方は参考にしてください。

問17 愛護動物

問17 解説です↓

この法律は動物愛護法と呼ばれるものです。簡単にいうと、愛護動物と認められている動物のことは大切にしましょう、というものですね。

ポイントは哺乳類と鳥類、爬虫類が含まれるところです。

哺乳類と鳥類は、なんとなくわかると思いますが、爬虫類は身近ではないかもしれません。爬虫類はウコロや甲羅があるような動物で、陸上で卵を産むのが特徴です。爬虫類と混同しやすい両生類と違い、水を必要としない事が多いです。

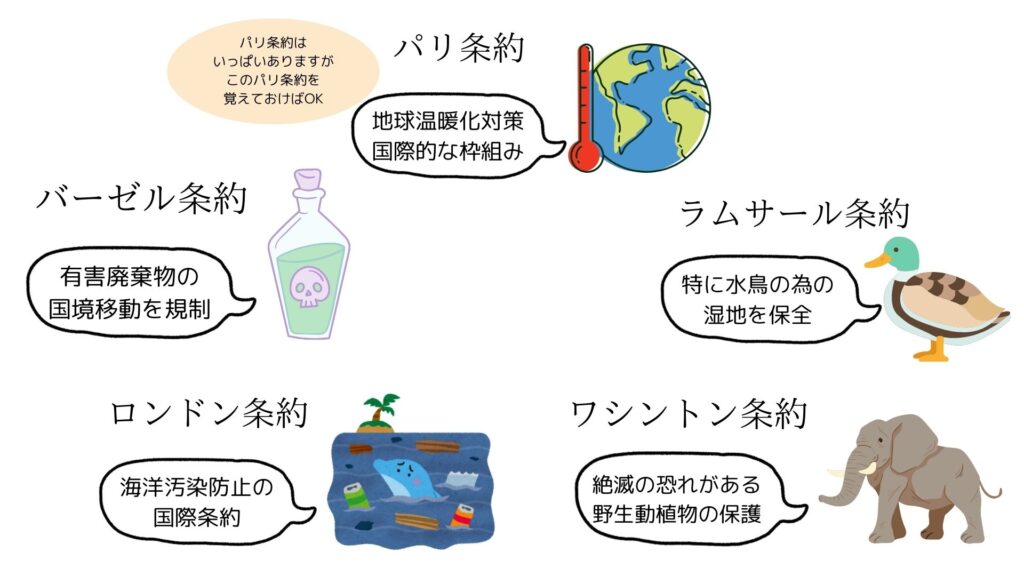

問18条約の通称

問18 解説です↓

国際条約は出るなら必須問題で1問くらいかなと思います。そんなに覚えなきゃいけない条約の数も多くはないので、なんとなく各キーワードを抑えておけばOKでしょう👌パリやロンドンなど有名な海外の地名が条約名になっていることが多く、混同しやすいので試験には出しやすい問題です。

そして、これらの条約名を検索すると、同じ条約名でも色々な種類の条約があることに気がついたかもしれませんが、わざわざ全て覚えなくとも、動物や環境関係の条約内容だけ覚えていれば大丈夫でしょう。

問19 愛玩動物看護師の業務

問19 解説です↓

これは人の看護師さんをイメージしてもらえると分かりやすいかと思います。

採血をしたり、点滴の針を入れたり、カテーテルを入れるのはOKですが、診断をしたり、診断書を書いたり、薬の処方を決めるなどの決定権はありません。あくまでも獣医師の補助なので、治療方針を決定することは出来ません。獣医師の指示の元、仕事をする必要があります。

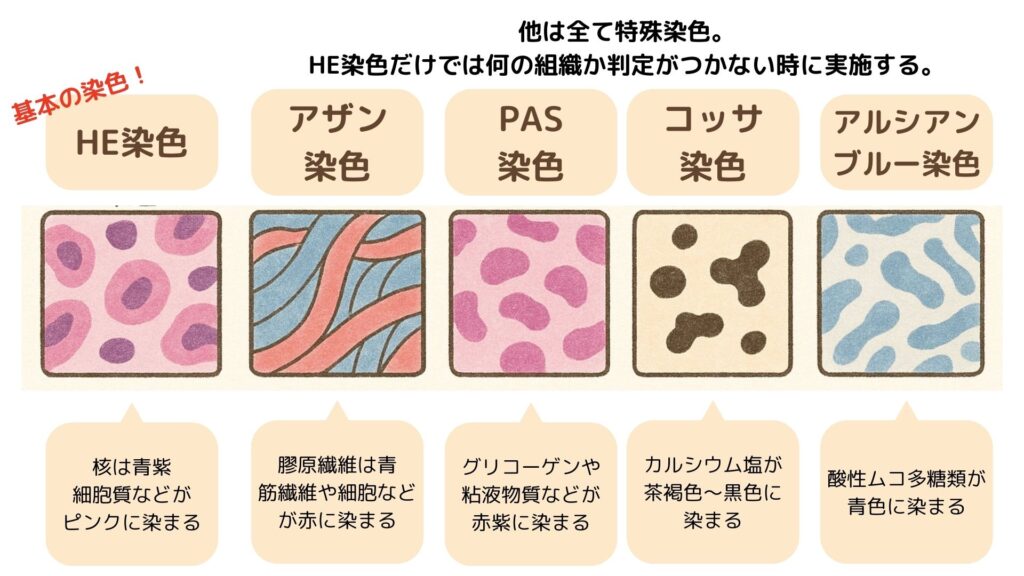

問20 染色法

問20 解説です↓

染色の基本はHE染色です。核と細胞質を染めて明確にすることが出来るHE染色は、どんな病理検査でもまずHE染色をやることで、細胞質と細胞内の核を染めわけることで、まずは標本内に細胞があるのか。細胞があるのなら、どのような形状なのか、を知ることができます。その上でHE染色だけでは確定診断に至らないものは、特殊染色をやろう、というように手順が決まっています。

コメント