ここに載せている国家試験の過去問は一般財団法人 動物看護師統一認定機構HPから引用しています。参考にしてください。

今回は第1回愛玩動物看護師国家試験、一般問題の第21~30問の解説をしていきます。

- 問21 慢性腎臓病の栄養管理に関する記述として正しいのはどれか。

- 問22 日本において、現在、和牛の飼育頭数が最も多い地域はどれか。

- 問23 特定の微生物や寄生虫を保有していないことが証明された実験用動物はどれか。

- 問24 愛玩動物看護師の業務はどれか。

- 問25 愛玩動物看護師が診療の補助を独占できる動物はどれか。

- 問26 「動物の愛護及び管理に関する法律」において規定される項目はどれか。

- 問27 「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」の対象動物はどれか。

- 問28 機械的創傷のうち、非開放性のものはどれか。

- 問29 化学療法により腫瘍が肉眼的および各種検査で検出されなくなった。この状態はどれか。

- 問30 3.5kgの猫に薬物Aを80mg/kgで投与したい時、濃度0.2g/mLの薬物A溶液の投与量はどれか。

問21 慢性腎臓病の栄養管理に関する記述として正しいのはどれか。

① 食物繊維は食欲不振につながることが多いので与えない。

② 進行した場合にはタンパク質含有量の多い食事が必要である。

③ リンの摂取量を適切に制限する必要がある。

④ ナトリウムの摂取制限の効果はみとめられていない。

⑤ n-3系脂肪酸(ω-3脂肪酸)の摂取は禁忌である。

答え:3

問21 解説です↓

まず前提として慢性腎臓病の特徴は以下のようなものがあります。

- おしっこを作る力や、体の中のバランスを保つ力が落ちてしまう。

- 腎臓(じんぞう)の働きがだんだん弱くなっていく。

- 老化や体質、病気が原因で起こることが多い。

腎臓は体内の不要な物を排泄するのに必要な臓器です。そのため蛋白質や塩分などの食事にも左右されやすい臓器でもあります。食事療法をする理由は以下の2点です。

- 腎臓の負担を減らすことで、病気の進行をゆっくりにできる。

- 食欲が落ちやすいため、必要な栄養をきちんととる工夫が必要。

では具体的に腎臓食のポイントを見ていきましょう。

ごはんのポイント(療法食の特徴)

- たんぱく質:少なめに

- 腎臓に負担をかける「老廃物」を減らすため。

- ただし、少なすぎると筋肉が減るので注意。

- リン(P):しっかり制限!

- リンが多いと、腎臓の悪化が早まる。

- 専用のごはんはリンが少なめに作られている。

- ナトリウム(塩分):控えめに

- 高血圧を防ぐため。

- カロリー:しっかり確保

- 食欲が落ちても体重が減らないように、カロリーは高めに作られている。

- オメガ3脂肪酸:入っていることが多い

- 炎症をおさえて、腎臓を守る効果があるといわれている。

- その他

- 水をしっかり飲ませる(脱水はNG)

- 食べてくれるものを探す(嗜好性が大事)

- 必要に応じてサプリメント(リン吸着剤など)を使うこともある

問22 日本において、現在、和牛の飼育頭数が最も多い地域はどれか。

① 北海道

② 東北

③ 関東・北陸・東海

④ 近畿・中国・四国

⑤ 九州・沖縄

答え:5

問22 解説です↓

| 順位 | 都道府県 | おおよその飼育頭数(万頭) | 特徴など |

|---|---|---|---|

| 1位 | 鹿児島県 | 約32万頭 | 日本一の和牛産地。繁殖・肥育とも盛ん |

| 2位 | 宮崎県 | 約27万頭 | 高品質な宮崎牛ブランドが有名 |

| 3位 | 熊本県 | 約18万頭 | 繁殖牛の産地としても有名 |

| 4位 | 北海道 | 約17万頭 | 肥育が中心。広大な土地を活用 |

| 5位 | 大分県 | 約11万頭 | 肥育・繁殖とも行う。おおいた和牛ブランド |

| 6位 | 兵庫県 | 約8万頭 | 神戸ビーフで有名。種牛の品質高い |

この表からも分かるように、九州地方が圧倒的に強く、上位に鹿児島・宮崎・熊本・大分・長崎などが並びます。北海道は本州より肥育主体。輸送コストが少ない地域向けの出荷も行っています。

兵庫県などは「種牛」「ブランド牛」への特化傾向が強いです。

問23 特定の微生物や寄生虫を保有していないことが証明された実験用動物はどれか。

① コンベンショナル動物

② バリア動物

③ SPF動物

④ 無菌動物

⑤ ノトバイオート動物

答え:3

問23 解説です↓

| 分類名 | 微生物管理レベル | 特徴・用途例 |

|---|---|---|

| ① コンベンショナル動物 | 特に制限なし(通常の環境で飼育) | 一般飼育、通常の実験用 |

| ② バリア動物 | バリア(隔離設備)内で病原体の侵入を防止 | 一部の病原体を排除した動物 |

| ③ SPF動物 | 指定病原体不在(Specific Pathogen Free) | 特定の病原体に感染していない動物。免疫・感染実験に適用 |

| ④ 無菌動物 | 完全に無菌(腸内・体内外に一切の微生物なし) | 微生物と宿主の関係研究 |

| ⑤ ノトバイオート動物 | 無菌動物に特定の既知の微生物のみを導入 | 特定微生物の影響評価に使用 |

① コンベンショナル動物

ふつうの環境で育った動物で、体の中や外にいろいろな細菌がいます。

🧪 使われる実験例:薬の基本的な効果を調べる実験など。

📌 ポイント:コストは安いけど、細菌の影響で結果がばらつくことがあります。

② バリア動物

清潔なバリア(フィルターつきの部屋など)で育てられた動物です。

🧪 使われる実験例:長期間の観察が必要な実験など。

📌 ポイント:病気になりにくいように管理されていて、より安定した実験ができます。

③ SPF動物(エスピーエフ動物)

決められた病原体(悪い細菌)がいない動物です。

🧪 使われる実験例:免疫の研究、アレルギーの実験など。

📌 ポイント:病原体の影響がないので、実験の結果がくるわないのがメリット。

④ 無菌動物

体にまったく細菌がいない動物で、特別な無菌の部屋で育てられます。

🧪 使われる実験例:腸内細菌が体にどう影響するかの研究など。

📌 ポイント:とてもデリケートで特別な管理が必要です。

⑤ ノトバイオート動物

もともと無菌だった動物に、決められた細菌だけを入れた動物です。

🧪 使われる実験例:特定の菌がアレルギーや病気にどう関係するか調べる実験など。

📌 ポイント:どの菌がどんな影響を与えているのかをはっきり調べたいときに使われます。

細菌の管理がしっかりしているほど、正確な実験ができるけど、そのぶん管理が大変です。動物にどれくらい細菌がいるかで、出来る実験の種類は大きく変わります。

問24 愛玩動物看護師の業務はどれか。

a:診断書の作成

b:X線画像の読影

c:動物の保定

d:適正飼養の助言

e:薬の処方

① a,b

② b,c

③ c,d

④ d,e

⑤ a,e

答え:3

問24 解説です↓

これは人の看護師さんをイメージしてもらえると分かりやすいかと思います。これも似たような問題がこの年の必須問題に出ています。

採血をしたり、点滴の針を入れたり、カテーテルを入れるのはOKですが、診断をしたり、診断書を書いたり、薬の処方を決めるなどの決定権はありません。あくまでも獣医師の補助なので、治療方針を決定することは出来ません。獣医師の指示の元、仕事をする必要があります。

②に関してですが、そもそも読影とは、エックス線や心電図、内視鏡などの検査画像を1枚1枚丁寧に読み解き、医師が診断することをいいます。そのためレントゲンの読影は獣医師が行います。

問25 愛玩動物看護師が診療の補助を独占できる動物はどれか。

① ハムスター

② フェレット

③ ウサギ

④ オカメインコ

⑤ マウス

答え:4

問25 解説です↓

| 区分 | 動物種 | 具体例 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 犬 | Canis familiaris | すべての犬種 | 日本でもっとも一般的な伴侶動物 |

| 猫 | Felis catus | すべての猫種 | 飼育数が犬に並ぶ主要ペット |

| 愛玩鳥(3つの科をまとめた総称) | ① オウム科② カエデチョウ科③ アトリ科 | ① セキセイインコ・オカメインコなど② ブンチョウ・ジュウシマツなど③ カナリア・マヒワなど | 人獣共通感染症(オウム病)対策や飼育頭数の多さから法律で指定 |

愛玩動物看護師が “診療の補助” を 独占して行える動物として覚える動物は3グループだけ

犬・猫・愛玩鳥 愛玩鳥=インコ/ブンチョウ/カナリアなどのペット小鳥をまとめた言い方。

上記動物での 注射・採血・点滴ライン管理などの基本手技は、国家資格の愛玩動物看護師が担当(= 業務独占)。ウサギ・フェレット・ハムスターなどは まだ対象外。

問26 「動物の愛護及び管理に関する法律」において規定される項目はどれか。

a:特定外来生物の飼育の禁止

b:鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止

c:動物の所有者等の責務

d:動物取扱業者の遵守義務

e:愛玩動物用飼料の製造基準

① a,b

② b,c

③ c,d

④ d,e

⑤ a,e

答え:3

問26 解説です↓

動物愛護管理法(正式名:動物の愛護及び管理に関する法律)で決められている主な項目を以下にまとめました。法律は専門用語が多く分かりづらいと思いますので、ざっくりと簡単な言葉で説明してあります。

今回の答えにつながる部分には赤線を、他にも試験に特に出やすいところには黄色で線を引いてあります。

| 項目 | 簡単に言うと | なぜ必要か |

|---|---|---|

| 1. 法の目的 | ①動物をいたわること(愛護)と、②人と動物が安全に暮らすしくみを作ること(管理)を両立させる。 | “動物もうれしい、人も安心”な社会づくりがゴール。 |

| 2. 命の尊重・終生飼養 | 飼い主はペットの命を最後まで守り、捨ててはいけない。 | 捨て犬・捨て猫を減らすため。罰則もある。 |

| 3. 飼い主の責任 | エサ・水・清潔な環境・適度な運動や治療をきちんと与える義務。 | 放置や虐待を防ぐ基本ルール。 |

| 4. 動物虐待・遺棄の禁止 | たたく・蹴る・放置するなどの虐待や捨てる行為を禁止。違反は懲役や罰金。 | 動物の苦しみをなくす。 |

| 5. 動物取扱業のルール | ペットショップ・ブリーダー・動物園などは登録制。数値規制(ケージ広さ・頭数上限)や8週齢規制(子犬子猫は生後56日までは販売禁止)を守る。 | ビジネスとして飼う場合も動物の福祉を守る。 |

| 6. マイクロチップ義務化 | 2022年以降、販売される犬猫はチップ装着&登録が必須。 | 迷子や災害時に飼い主をすぐ特定できる。 |

| 7. 特定動物の規制 | トラやワニなど危険な動物は原則飼えない。許可を得ても厳重な飼育設備が必要。 | 事故や逃走を防ぎ、人の安全を守る。 |

| 8. 実験動物の扱い | 痛みを減らす工夫(代替・削減・苦痛軽減)が義務。飼養基準も細かく規定。 | 研究は必要最小限に。動物福祉に配慮。 |

| 9. 行政の役割 | 国は基本指針を作り、都道府県は推進計画や動物愛護センターを設置して保護・譲渡を行う。 | 地域ぐるみで保護と適正飼養を進める。 |

| 10. 罰則 | 虐待・遺棄・無登録営業などに対し、最長5年の懲役や最大500万円の罰金。 | ルールを破ると重い罰があると示し、抑止力に。 |

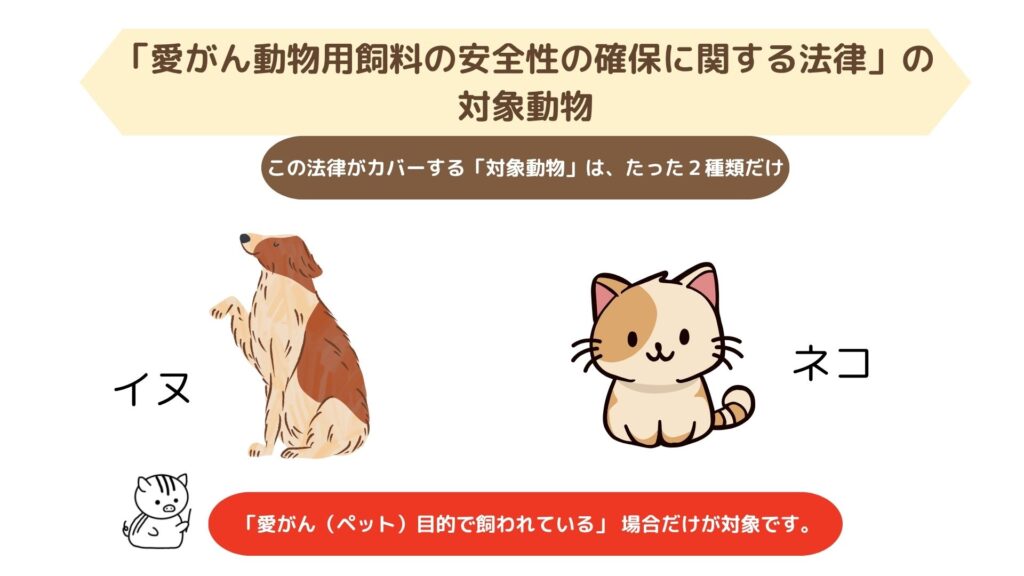

問27 「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」の対象動物はどれか。

① 猫

② ハリネズミ

③ ウサギ

④ ハムスター

⑤ フェレット

答え:1

問27 解説です↓

法律の定義条項で「愛がん動物=犬及び猫」と明記されており、各省庁の資料でもペットフード安全法の対象はドッグフードとキャットフードに限定、と説明されています。

上記の通り、動物としては犬と猫だけが対象なのですが「愛がん(ペット)目的で飼われている」 場合だけが対象です。例:家庭で飼う犬・猫、保護施設にいる犬・猫など。

実験用・業務用に飼われている犬や猫、うさぎ・ハムスター・鳥・魚などのフードはこの法律の対象外です。

問28 機械的創傷のうち、非開放性のものはどれか。

① 切創

② 挫創

③ 裂創

④ 挫傷

⑤ 咬創

答え:4

問28 解説です↓

皮膚が破れていない「非開放性」と、破れている「開放性」に分けて整理しましょう。

非開放性=「表面は無事、中で出血・壊死」

→ 見た目より深部ダメージ大。内部圧迫や壊死に注意。

開放性=「皮膚が開き、外界と交通」

→ 汚染・感染・出血が問題。創縁の形で原因を推測できる(鋭い=切創、鈍い=裂創)

| 区分 | 主な創傷 | どんなケガ?(イメージしやすい説明) |

|---|---|---|

| 非開放性(閉鎖性)*皮膚は切れていない | 挫傷(打撲) | 鈍い物にぶつかり皮下で出血(青あざ)。 |

| 血腫 | 打撲が強く、皮下に血液がたまってコブ状に膨らむ。 | |

| 挫滅傷 | 重い物に挟まれ内部組織がつぶれる。皮膚は無事でも壊死しやすい。 | |

| 開放性*皮膚が切れてる | 切創(切り傷) | 包丁やガラスなど鋭い刃物でスパッ。創縁が滑らか。 |

| 裂創(裂け傷) | 角にぶつけて皮膚が引き裂かれる。創縁ギザギザ。 | |

| 刺創(刺し傷) | 針・とげ・アイスピック・猫の爪などが刺さり深い穴ができる。 | |

| 貫通創 | 刺さった物が反対側まで突き抜け、入口と出口がある(例:矢・銃弾)。 | |

| 挫創 | 鈍い力で皮膚が破れ、内部も打撲状に。裂創より周囲が紫色になりやすく、感染・壊死リスクが高い。 | |

| 挫滅創 | 車に轢かれ皮膚も深部組織もズタズタ。汚染大。 | |

| 剥離創(Avulsion) | 皮膚や組織がベロンとはがれる(首輪に皮膚が引っかかる事故など) | |

| 咬傷 | 動物の咬みつき。穴+裂け傷の複合で細菌感染しやすい。 |

創という漢字が使われる傷は基本的に開放性が多いですね。今回の問題では挫傷と挫創の違いで迷った人が多いでしょうから二つを比較してみました↓

挫傷:皮膚は切れておらず “内出血だけ”。

挫創:鈍い衝撃で 皮膚も破れ、打撲+切り裂きが合わさった開放創。

開放性と非開放性の違いで処置方法が変わってきますので覚えておきましょう。

問29 化学療法により腫瘍が肉眼的および各種検査で検出されなくなった。この状態はどれか。

① 維持

② 完治

③ 部分寛解

④ 完全寛解

⑤ 進行

答え:4

問29 解説です↓

今回の問題は、「完治」と「完全寛解」の違いを分かっているのか、を問われた問題です。悩んだのはここの部分ではないでしょうか。この2つを比較して解説します。

まず「完治」と「完全寛解」は “治った度合い” が違うだけです。

どちらも検査で病気が見えなくなる ところまでは同じ。そのあと 再発する可能性がほぼないか、まだ残っているか がポイントです。

| 用語 | 説明 | 再発の可能性 |

|---|---|---|

| 完治(かんち) | 病気の原因が体からなくなり、もう戻ってこないと考えられる状態。 | ほぼゼロ(0ではないこともあるが非常に低い) |

| 完全寛解 (かんぜんかんかい) | 現在の検査では病気が見つからないが、体のどこかにごく少量は残っているかもしれない状態。 | まだある(再発の監視が必要) |

悪性腫瘍の場合を例をあげると

完全寛解:血液検査や画像でがん細胞が見えなくなった段階。→ ここで治療をやめると再発する恐れがあるので、追加の薬や経過観察が続く。

完治:一定期間(がんでは5年など)再発がなく、薬も必要なく医学的に「治った」とみなせる段階。

ポイントとしては “検査で見えない” と “もう起こらない” は別物、ということです。

問30 3.5kgの猫に薬物Aを80mg/kgで投与したい時、濃度0.2g/mLの薬物A溶液の投与量はどれか。

① 1.2mL

② 1.4mL

③ 1.6mL

④ 1.8mL

⑤ 2.0mL

答え:2

問30 解説です↓

薬の計算問題の計算方法は色々ありますが、1例として参考にしてください。

☝ステップ1:必要な薬の量(mg)を求める

まず80mg/kgで投与するとは、1㎏の猫に80mg投与するという意味です。では問題文になっている3.5㎏の猫は?↓

80 mg/kg × 3.5 kg = 280 mg👉 280mgの薬が必要

☝ステップ2:薬の濃度を確認

濃度0.2g/mL(=200mg/mL)なので、1mLに200mgの薬が含まれているということになります

☝ステップ3:必要な投与量(mL)を計算

必要な280mgを投与するには、どれだけの液量が必要か?

280 mg ÷ 200 mg/mL = 1.4 mL✅ 答え:1.4 mL

コメント