ここで解説している国家試験の過去問は一般財団法人 動物看護師統一認定機構HPを参考にしていますので、各自で過去問内容を確認したうえでご覧ください。

今回は第1回愛玩動物看護師国家試験、一般問題の第11~20問の解説をしていきます。

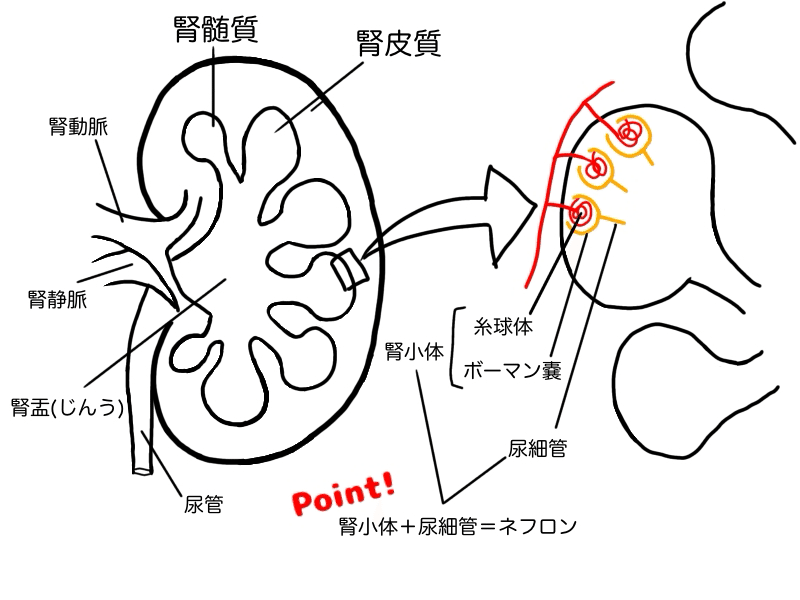

問11 腎臓

問11 解説です↓

今回は腎臓について全体的に問われている問題ですね。この問題は少し難易度が高めですが、この年の必須問題でも似たような糸球体の問題が出ていますので、腎臓をしっかり学んできた方はあっさり2問とも解けたでしょう。他の人と差がつく問題ですね。

糸球体とボーマン嚢を合わせて腎小体。腎小体と尿細管を合わせてネフロン。

ここが混乱しやすいので出題されやすいです。

他の選択肢についても触れておくと

①⇒左が遊走腎。右側は左腎より頭側に固定されています

②⇒◎

③⇒腎門(そんなに大事な知識じゃない)

④⇒近位尿細管が約70%といわれる

⑤⇒逆。濃くなる

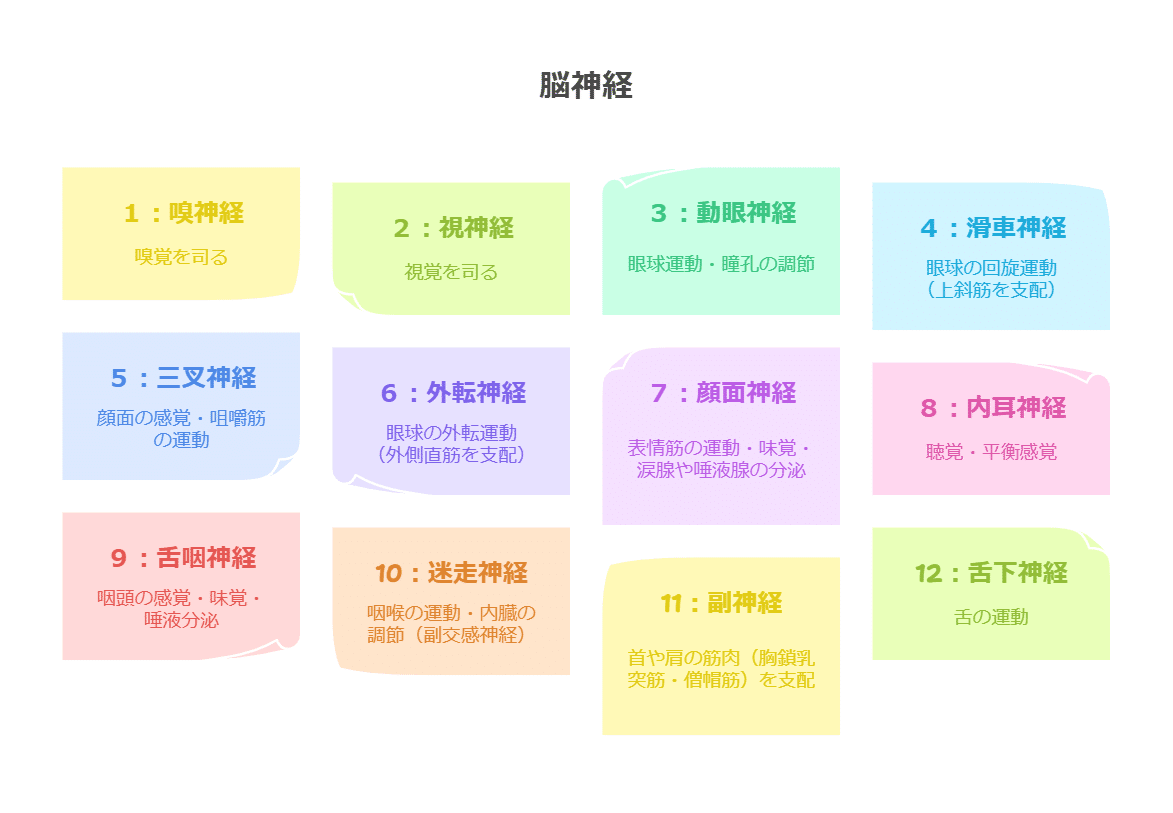

問12 脳神経

問12 解説です↓

こちらの問題も、この年の必須問題に関連した脳神経の問題が出ていました。脳神経は12個と決まっているので出しやすいのです。

脳神経について説明する前に、まずは選択肢にも一部出てきた「運動神経」「感覚神経」「交感神経」「副交感神経」についてみていきましょう。

| 神経の名前 | 何をする? | どこからどこへ? | いつ働く? |

|---|---|---|---|

| 感覚神経 | 「感じる」神経 | 体 ➡ 脳 | 何かを感じたとき (痛い、冷たいなど) |

| 運動神経 | 「動かす」神経 | 脳 ➡ 筋肉 | 動くとき (走る、話すなど) |

| 交感神経 | 「戦う・動く」神経 | 自律神経のひとつ | 緊張・ストレス・興奮時(ドキドキ、汗) |

| 副交感神経 | 「休む・リラックス」神経 | 自律神経のひとつ | おちついてる時・ 寝てる時 |

例えば熱いものを手で触れたときに「熱い!」と感じるのは感覚神経が働くからです。そこで感覚神経のおかげで手から脳へ信号がいき、脳が手へ「手を引っ込めろ!」という信号が伝わるので手を曲げることが出来るのです。

交感神経は簡単に言えば活動的に動くときに働く神経で、副交感神経は休む時に働く神経です。では、これを踏まえたうえで各脳神経の働きをみてみましょう。

では上記までの解説をふまえて選択肢を全てみていきます。

①⇒視神経は視覚を司るもので、目を動かす神経ではないです。目を動かす神経は、動眼・滑車・外転神経などです。そのため、これは不正解ですね。

②⇒舌下神経は舌の運動を司る神経なので運動神経です。なので感覚神経ではないので不正解です。

③⇒三叉神経は顔面の感覚や咀嚼筋の運動の働きがあります。目を動かす神経は、動眼・滑車・外転神経などです。なので、これも不正解です。

④⇒内耳神経は第Ⅷ(8)脳神経なので不正解です。

⑤⇒正解

問13 排卵を誘発するホルモン

問13 解説です↓

| 部位 | ホルモン名 | 略称 | 主な働き |

|---|---|---|---|

| 前葉 | 成長ホルモン | GH | 体を大きくする。骨や筋肉の成長を助ける。 |

| 甲状腺刺激ホルモン | TSH | 甲状腺に働いて、ホルモンを出させる。 | |

| 副腎皮質刺激ホルモン | ACTH | 副腎に働いて、ストレスに関わるホルモンを出させる。 | |

| 卵胞刺激ホルモン | FSH | 卵巣や精巣に働いて、卵や精子を作るのを助ける。 | |

| 黄体形成ホルモン | LH | 排卵やホルモンの分泌をうながす。 | |

| プロラクチン | PRL | 母乳を作るのを助ける。 | |

| 後葉 | バソプレシン (抗利尿ホルモン) | ADH | 腎臓に働いて、水を体にとどめる。 |

| オキシトシン | (OT) | 子宮を収縮させる。母乳を出すのも助ける。 |

上記が下垂体から分泌される主なホルモンです。

それぞれの選択肢をみていきます↓

① ◎

②⇒性腺刺激ホルモン放出ホルモン。視床下部から分泌。

③⇒下垂体から分泌されるけど働きが違う

④⇒卵巣の黄体から分泌

⑤⇒卵巣。エストラジオールはエストロゲンのうちの1つ。

問14 交尾排卵動物

問14 解説です↓

ウサギと猫は特に有名なので覚えておきましょう。

問15 内胚葉由来

問15 解説です↓

| 器官系・部位 | 内胚葉由来の主な臓器・構造 |

|---|---|

| 消化器系(主に上皮) | 咽頭、食道、胃、小腸、大腸、直腸の上皮、肝臓、膵臓 |

| 呼吸器系 | 咽頭、喉頭、気管、気管支、肺(上皮部分) |

| 泌尿器系(部位による) | 膀胱上皮、尿道の一部 |

| 内分泌器官 | 甲状腺、上皮小体(副甲状腺)、胸腺(上皮成分) |

| その他 | 中耳腔上皮、耳管上皮、扁桃の上皮、咽頭の一部、舌の一部上皮 |

内胚葉は主に「消化管とその付属器官+呼吸器の上皮」に関わります。

胚葉とそこからできる主な臓器・組織

① 外胚葉

体の外側や神経系をつくる。

→ 皮膚(表皮、毛、爪)、口腔や肛門の一部の上皮、脳、脊髄、末梢神経、網膜、耳の内耳など。

② 中胚葉

筋肉・骨・血管・生殖・泌尿系など体の構造や循環系をつくる。

→ 筋肉、骨、軟骨、血液、心臓、血管、腎臓、尿管、生殖器(卵巣、精巣)、脾臓、結合組織、皮膚の真皮など。

③ 内胚葉

消化器・呼吸器の内側(上皮)や一部の内分泌器官をつくる。

→ 消化管(咽頭〜直腸までの上皮)、肝臓、膵臓、気管、肺(上皮)、甲状腺、上皮小体、膀胱の一部など。

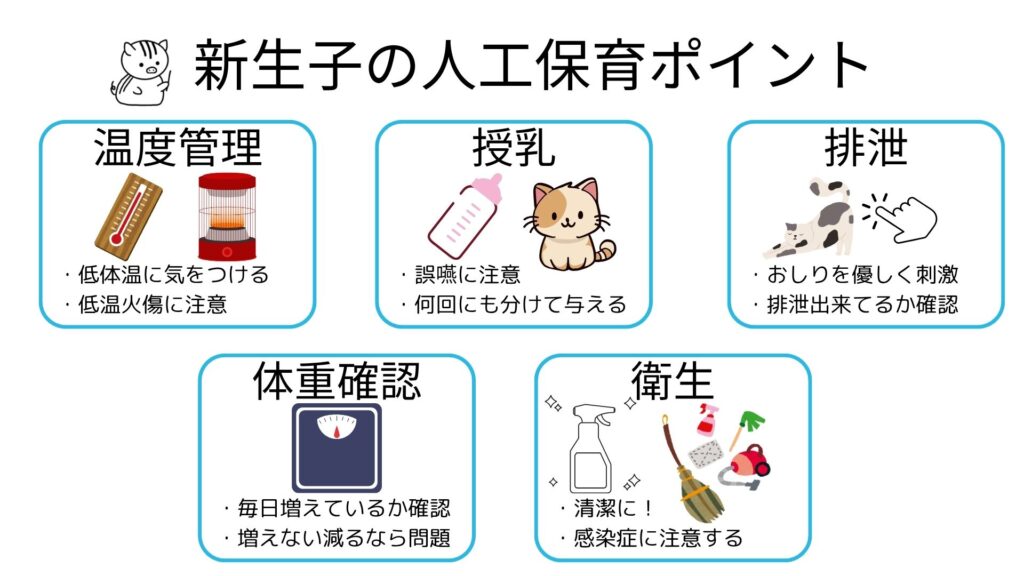

問16 新生子の飼育と看護

問16 解説です↓

新生子保育に大事な点をまとめました↓

① 体温管理

- 新生子は体温調節が未熟。室温や保温は重要!

- 低体温(35℃以下)は危険

② 授乳・栄養管理

- 初乳は非常に重要(免疫グロブリン含有) → 出来るだけ早く摂取

- 母乳が不足/飲めない場合 → 犬猫用人工乳(哺乳瓶/シリンジ使用)

- 哺乳間隔(目安)

- 生後1週 → 2〜3時間ごと

- 生後2週 → 3〜4時間ごと

- 生後3〜4週 → 4〜6時間ごと

- 誤嚥注意 → 一度に大量に飲ませない

③ 排泄の補助

- 生後2〜4週までは自力排泄困難

- 本来は母が舐めて刺激 → 人工飼育時は飼育者が刺激(湿らせたガーゼなどで肛門・尿道口を優しく刺激)

- 排尿・排便を毎回確認

④ 体重管理

- 毎日同じ時間に体重測定(1日1〜2回)

- 毎日5〜10%増加が望ましい(目安)

- 体重が増えない/減る → 早急に対応(低栄養、疾患、感染リスクなど)

⑤ 感染予防

- 新生子は免疫が未熟

- 飼育環境は清潔に保つ(消毒、換気)

- 人の手洗い・消毒を徹底

☝観察ポイント

- 体温

- 哺乳量・回数

- 体重の推移

- 皮膚や粘膜の色(チアノーゼや貧血の有無)

- 活動性(元気がない、鳴き声が弱いなどは異常)

- 排尿・排便状況

他の選択肢についても見ておくと

①⇒6週以降が理想

②⇒毎日体重測定すべき

③⇒自分で排便出来ないので刺激をしないと命に関わる

④⇒新生子用のミルクを使うべき

⑤⇒◎

問17 維持行動

問17 解説です↓

動物の維持行動とは、生命を維持するために必要な基本的な行動のことです。

たとえば:

- 食べる(摂食行動)

- 水を飲む(飲水行動)

- 呼吸する

- 眠る・休む(睡眠・休息行動)

- 排泄する(排尿・排便行動)

- 体温を調整する(毛づくろい、日向ぼっこ、穴掘りなど)

などが含まれます。

つまり、生きるために欠かせない行動=維持行動、というイメージです。

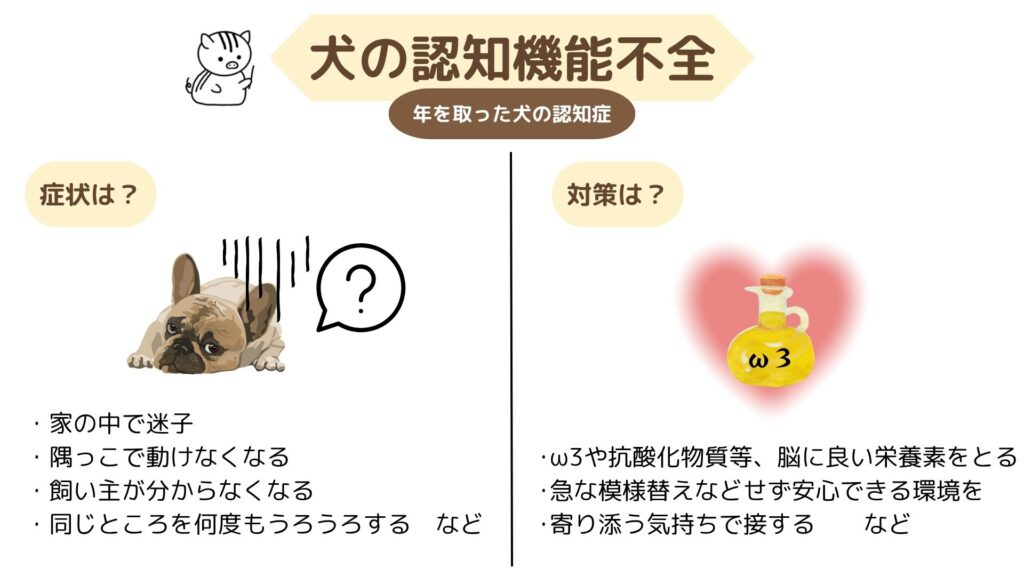

問18 認知機能不全

問18 解説です↓

犬の認知機能不全(Cognitive Dysfunction Syndrome:CDS)とは

犬の認知機能不全症候群(CDS)は、加齢に伴い脳の機能が低下し、認知・行動・学習能力などに変化が見られる状態です。いわば犬の「認知症」にあたるもので、特に高齢犬に多く見られます。

主な症状

不安:落ち着きがなくなる、吠え続ける、不安そうな行動が増える

見当識障害:家の中で迷子になる、家具の裏に入り出られなくなる

社会的交流の変化:飼い主や他の動物との関わりに変化がみられる(無関心、攻撃的など)

睡眠と覚醒の変化:夜間に起きて鳴く、昼夜逆転する

排泄の失敗:トイレの場所を忘れる、失禁する

活動レベルの変化:無目的に歩き回る、活動量の低下

対策

この病気は完全には治せないですが、以下のような工夫をすることで進行をゆっくりにしたり、症状を軽くすることはできます。

- ω3などの栄養素が入ってるごはん(脳にいい栄養が入っている)をあげる

- 薬を使うこともある

- やさしく接して、安心できる環境をつくる

問19 ビタミン

問19 解説です↓

| ビタミン名 | 化学名・別名 | 脂溶性/水溶性 |

|---|---|---|

| ビタミンA | レチノール、レチナール、レチノイン酸 | 脂溶性 |

| ビタミンD | カルシフェロール(D2: エルゴカルシフェロール、D3: コレカルシフェロール) | 脂溶性 |

| ビタミンE | トコフェロール、トコトリエノール | 脂溶性 |

| ビタミンK | フィロキノン(K1)、メナキノン(K2) | 脂溶性 |

| ビタミンB1 | チアミン | 水溶性 |

| ビタミンB2 | リボフラビン | 水溶性 |

| ビタミンB3 | ナイアシン(ニコチン酸、ニコチンアミド) | 水溶性 |

| ビタミンB5 | パントテン酸 | 水溶性 |

| ビタミンB6 | ピリドキシン、ピリドキサール、ピリドキサミン | 水溶性 |

| ビタミンB7 | ビオチン(旧名:ビタミンH) | 水溶性 |

| ビタミンB9 | 葉酸(フォレート) | 水溶性 |

| ビタミンB12 | コバラミン (シアノコバラミンなど) | 水溶性 |

| ビタミンC | アスコルビン酸 | 水溶性 |

ビタミンB12は、体にとってとても大事なビタミンのひとつです。特に 血をつくったり、神経を健康に保ったり するのに必要です。

ビタミンB12の働き

- 赤血球を作る

→ 赤血球は体中に酸素を運ぶ働きをします。ビタミンB12が足りないと、貧血になることがあります。 - 神経を守る

→ 神経が正しく働くために必要です。足がしびれたり、ふらふらしたりするのを防ぎます。 - DNAを作る

→ 細胞が新しくなるときに使う大切な材料になります。

多く入ってる食べ物

ビタミンB12は 魚・肉・卵・乳製品 に多く含まれています。植物性の食品にはあまり入っていないので、ベジタリアンやビーガンの人は注意が必要です。

足りないと出る症状

- 貧血になる(疲れやすくなる)

- しびれやふらつきが出る

- 記憶力や集中力が落ちる

ビタミンB12は、 元気な体としっかり働く脳・神経を保つために欠かせないビタミンです。毎日の食事でしっかりととることが大切です。

問20 栄養素

問20 解説です↓

| 栄養素 | 主なはたらき | 分解されると何に変化する? |

|---|---|---|

| たんぱく質 | 体をつくる(筋肉・皮ふ・内臓など) | アミノ酸 |

| 脂質(ししつ) | エネルギーになる、体を守る(脂肪のクッション)、ホルモンの材料になる | 脂肪酸 と グリセロール |

| 糖質(とうしつ) | エネルギーになる(体や脳の動く元) | ブドウ糖(グルコース) |

| 食物繊維(しょくもつせんい) | 腸(ちょう)の調子を整える、便通をよくする | 消化されにくい → 一部は短鎖脂肪酸に変化(腸内細菌によって分解)、多くはそのまま排出 |

| ビタミン | 体の調子を整える | そのまま使われる(分解というより吸収されて働く) |

| ミネラル | 骨や歯を作る、体のはたらきを助ける | そのまま使われる(イオンの形で吸収) |

炭水化物、脂質、蛋白質を3大栄養素といいます。そして炭水化物は糖質と食物繊維に分けられます。この三大栄養素は主に体のエネルギー源となります。

そのため、正解は1ですね。この問題はどの選択肢も必要な知識なので、他の選択肢もみていくと

①⇒◎

②⇒体内合成出来ないものが必須アミノ酸

③⇒エネルギー源になるのは3大栄養素

④⇒ビタミンD不足。ビタミンAは夜盲症など

⑤⇒ビタミンB1不足。亜鉛欠乏は皮膚病など。

コメント